Article de Julien Bucci, sous licence Creative Commons : CC BY-NC-ND

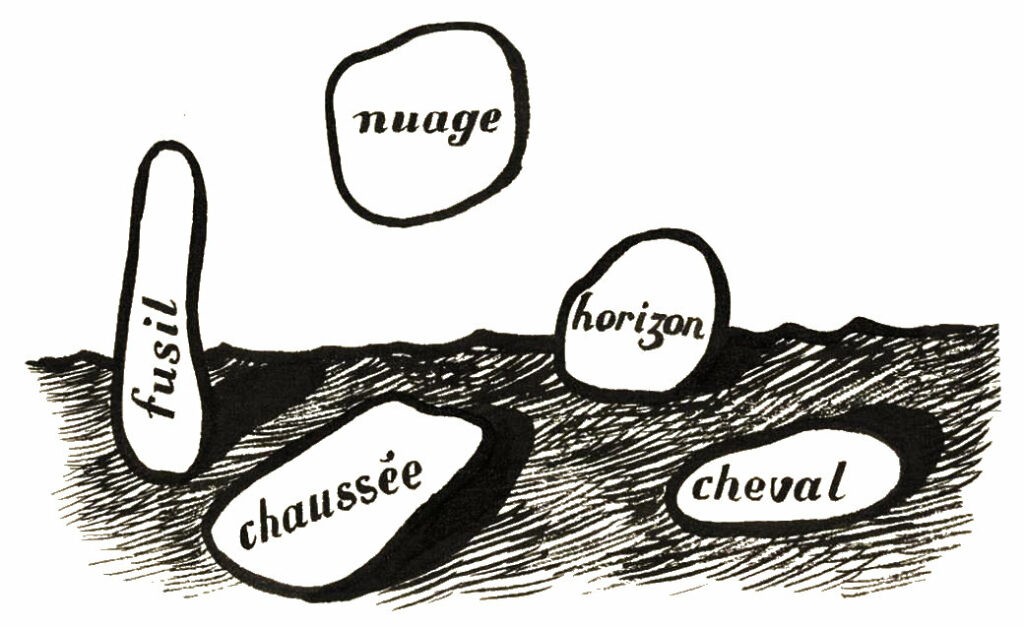

Un mot. Un simple mot peut faire surgir une lumière d’été, un paysage ou un visage. Il active et déploie en nous un espace mouvant où d’autres mots s’agrègent à des moments de vie, des sensations, des images et des émotions.

En tant qu’art-thérapeute spécialisée en bibliothérapie, j’accompagne cette mise en mouvement du mot en m’appuyant sur la puissance sensorielle et narrative de la langue. Je propose notamment des lectures individuelles de récits et poèmes élaborés pour répondre aux besoins spécifiques des publics que j’accompagne.

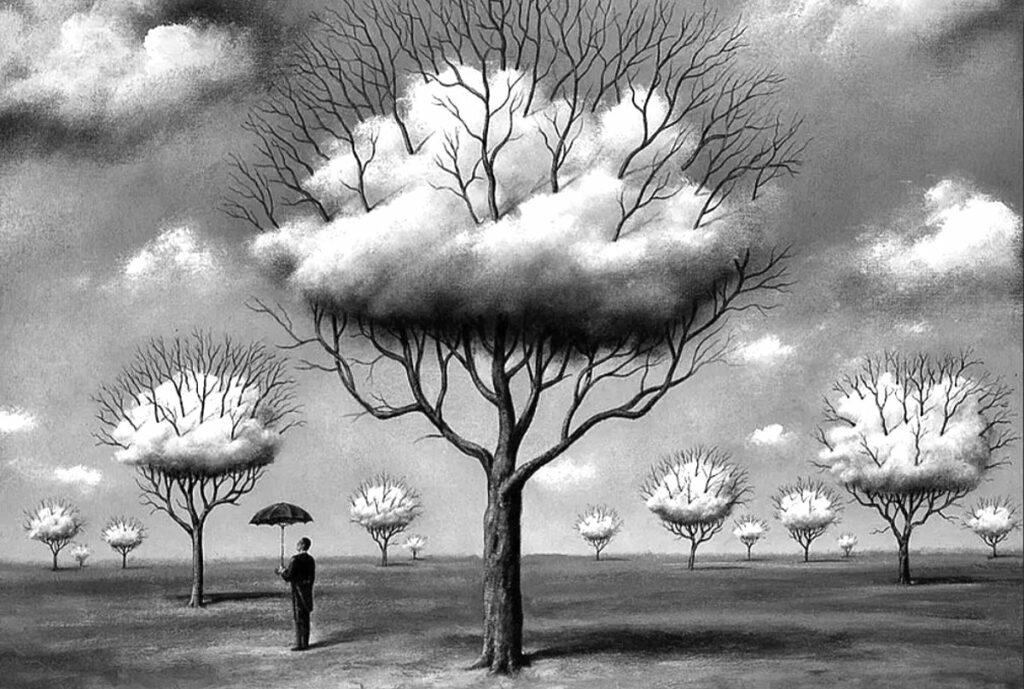

« Prenons un arbre. On peut le décrire de manière scientifique, mais on sait peu de l’arbre quand on fait cela, car ce qui fait la réalité de l’arbre pour chacun d’entre nous, c’est l’expérience que nous avons de l’arbre, c’est l’imagination illimitée que nous avons de l’arbre, parce qu’il n’y a pas un arbre, il y a mille arbres : tous ceux que vous avez côtoyés, la cabane construite autrefois, l’arbre tombé, l’arbre qu’on a vu brûler, l’arbre immense dont le nom fait rêver… Il y a tous ces arbres dans l’arbre, et c’est cette réalité que la poésie révèle, cette réalité illimitée dans un réel immédiat. » (J.-P. Siméon)

Le sens d’un mot, et plus encore d’un groupe de mots, ne se livre jamais de manière univoque. Il se construit en continu, dans une collaboration active et créative entre le texte et la personne qui le lit ou l’écoute.

Entendre ou lire l’arbre, c’est activer un entrelacs de représentations. Le mot nous parle. Il nous renoue. L’arbre rencontre un corps, la manière dont il a patiemment assimilé et représenté ce mot. Avec le temps, les expériences, l’arbre s’est développé en nous, avec son réseau de racines, ses ramifications.

Assimiler un mot ou un groupe de mots suppose une analyse simultanée de leur syntaxe et de leur sémantique. Il y a un va-et-vient constant entre le tout et les parties, entre la phrase entière et l’unicité de chaque mot.

Nous lisons une phrase. Nous l’écrivons. Nous l’entendons. Chaque mot perçu active une entrée dans notre lexique mental. Chaque entrée se relie à une multiplicité de concepts par des liens d’usage, de souvenirs et de contextes.

Une phrase surgit. Elle nous rencontre et nous transforme. C’est dans cette perspective introspective que se déploie l’image mentale, non comme une simple représentation visuelle, mais comme le lieu d’émergence d’une vaste perception interne.

« Le paysage qui s’impose quotidiennement à ma vue s’ouvre comme une fenêtre et me devient intime. À travers lui, je retourne mon regard vers moi-même. Je cherche donc à contempler du dedans le paysage, c’est-à-dire, à l’habiter tout autant qu’il m’habite. » (H. Dorion)

Ce lien entre perception sensorielle et mot lu / entendu a été analysé par de nombreuses recherches en neuroesthétique (notamment celles de Francisco Varela ou Antonio Damasio). Ces études ont démontré que la lecture d’un mot ne mobilise pas seulement les aires langagières du cerveau, mais aussi les zones sensorielles, motrices, émotionnelles et mémorielles.

Pour faire une table, il faut une fleur

Un mot entraîne une image, qui entraîne un mot, qui entraîne une image… de rebonds en rebonds, de reflets en reflets, de relations en relations.

« Pour faire une table, il faut du bois

Pour faire du bois, il faut un arbre

Pour faire un arbre, il faut une graine

Pour faire une graine, il faut un fruit

Pour faire un fruit, il faut une fleur

Pour faire une table, il faut une fleur » (G. Rodari)

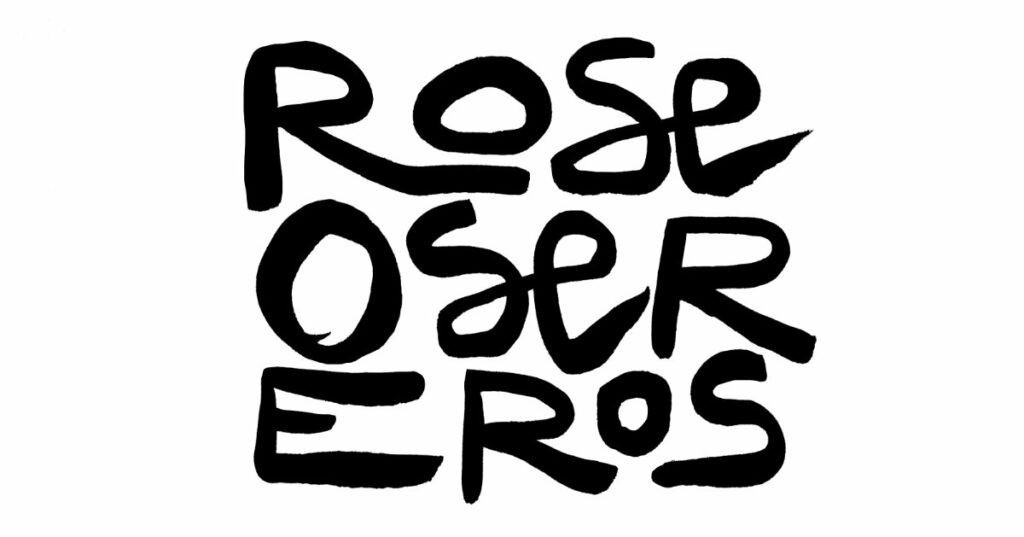

Lire ou entendre le mot rose peut activer les mêmes zones neuronales que celles sollicitées lorsque son odeur nous parvient. Le mot rose ou rosa, selon les langues, vient raviver, éveiller, des sensations et des images, plus ou moins enfouies. Cette réaction en chaîne repose sur une convention. La convention d’une langue commune qui distingue et désigne les choses.

« JULIETTE : Qu’y a-t-il dans un nom ? Ce que nous nommons rose,

Sous un tout autre nom sentirait aussi bon ;

Ainsi Roméo, s’il ne s’appelait pas Roméo,

Garderait cette chère perfection qui est la sienne. » (W. Shakespeare, 1597)

Notre langue a ainsi établi la rose. Il lui a attribué un nom, une prosodie, un sens, une étymologie. Puis la rose a poussé, en chacun d’entre nous, en prenant des couleurs, des nuances et des teintes variables.

« La rose est rouge.

La rose est noire.

La rose est délicate.

La rose est close.

La rose est douloureuse.

La rose est sombre.

La rose est douce.

La rose est éclose.

La rose n’est pas

Rose.

La rose est

La rose sera

Ta rose. » (J. Bucci)

Les quatre lettres qui composent le mot ne peuvent suffire, à elles seules, à saisir la rose dans sa polysémie, sa multiplicité. Chacun, chacune, a bâti puis rénové le mot. Nous l’avons enrichi d’associations, d’échos, de nouvelles résonances.

« Vous, qui aimez la rose sans épines, aimez-la avec ses épines.

C’est le sang qu’elle verse qui la fait si rouge. » (R. M. Rilke)

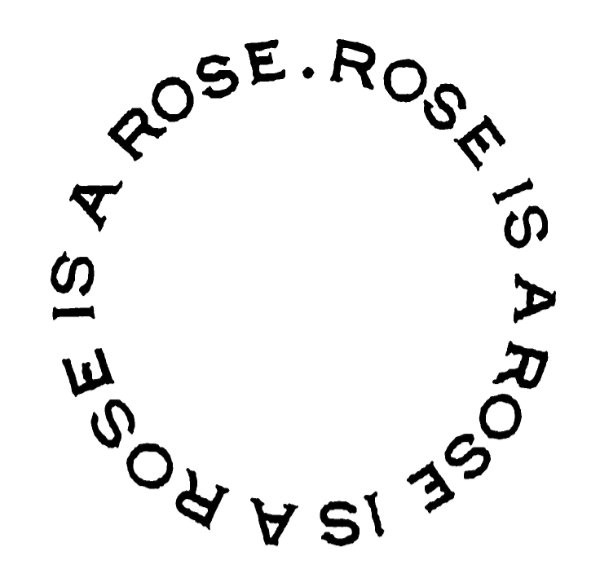

Rose est une rose est une rose est une…

Dans Le monde est rond, de Gertrude Stein, une petite fille nommée Rose se pose continument des questions sur elle-même, sur le sens de l’amour, sur la personne qu’elle voudrait être. Le monde qui l’entoure est rond. Il tourne sur lui-même. Et Rose tourne tout autour.

« Je suis une petite fille et mon nom est Rose.

Rose est mon nom.

Pourquoi suis-je une petite fille ?

Et pourquoi mon nom est-il Rose ?

Et quand suis-je une petite fille ?

Et quand mon nom est-il Rose ?

Et où suis-je une petite fille ?

Et où mon nom est-il Rose ?

Et quelle petite fille suis-je ?

Suis-je la petite fille nommée Rose ?

Quelle petite fille nommée Rose ? » (G. Stein)

Rose chante. Rose doute. Elle explore la rondeur du monde et elle annonce, en tournant sur elle-même : « Rose est une rose est une rose est une rose ».

La pensée de Rose est cyclique. Les mots qu’elle lance lui reviennent, comme dans un jeu de fort-da, où l’absence appelle le retour, et le retour relance l’absence. Ainsi Rose lance et relance les mots, inlassablement.

Gertrude Stein explore ici le potentiel circulaire du langage. Son écriture cherche à s’approcher du mouvement continu de l’esprit, avec ses pensées en rhizomes, ses circonvolutions. Car notre façon de penser ne poursuit pas une logique purement rationnelle, de façon linéaire. Elle explore une forme de plasticité sensorielle et d’élasticité émotionnelle. Elle est faite de retours, de sauts, d’analogies, d’ellipses.

Si Rose est une rose et si un mot est un mot, les choses sont ce qu’elles sont mais aussi ce qu’elles deviennent : en les énonçant, en les écrivant, en les prononçant à voix haute. C’est là que nous, art-thérapeutes, pouvons intervenir : pour accompagner la mise en récit de soi, cette construction toujours en mouvement de l’identité par le façonnage de la langue.

Les mots nous réinventent. Ils se déplacent à l’intérieur du corps, relancent en nous, en permanence, une chaîne de représentations. Car il ne s’agit pas seulement d’intégrer le monde par les mots qu’il produit et indexe. Il s’agit également de se projeter en soi-même, dans un espace ouvert et fluctuant, où l’on peut circuler et cheminer, aussi librement que possible.

« Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, n’est pas d’aller vers d’autres paysages, mais d’avoir d’autres yeux, de voir l’univers avec les yeux d’un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d’eux voit, que chacun d’eux est. » (M. Proust)

Lire ou écouter, ce n’est pas seulement encoder ou décoder des mots. C’est aussi mobiliser un imaginaire, une mémoire affective. C’est se représenter intérieurement un paysage mental, un espace sensoriel, émotionnel et symbolique, où s’articulent des images, des mouvements, des formes et des voix. Ce paysage se déploie dans l’entre-deux du texte et du lecteur, dans une zone d’accueil et d’interprétation : un espace flexible, traversé de projections, d’échos et de métamorphoses, un lieu de passage autant que de transformation.

Le mot déploie un paysage, non pas parce qu’il le décrit, mais parce qu’il nous invite à le laisser résonner en nous, par glissements, liens et réminiscences. Et parce que nous sommes fondamentalement des êtres de changement et de mouvement.

« Il y a un besoin général de l’autre chose et de l’autre part. Que dire de l’homme ? Son devoir est de ne pas rester immobile. Il a pour principe un point de départ. Du lit à la table, de la table à l’atelier, (…) il y a un chemin essentiel dont ses pieds sont assoiffés, inéluctables. Mais à l’intérieur même de ces cadres, l’homme vit, il bat, il vibre, il respire, il se rétrécit et se dilate. » (P. Claudel)

Au vert, au vent : dans l’instant

Je suis intervenu à plusieurs reprises dans des unités de soins palliatifs où les corps des patients m’apparaissaient contraints à l’immobilité. Je me souviens avoir pensé que ces corps épuisés me semblaient mutiques, comme s’ils ne pouvaient plus parler. Au cours d’un échange avec une art-thérapeute intervenant en soins palliatifs, j’ai découvert le principe des neurones-miroirs, ces neurones situés notamment dans le cortex prémoteur et pariétal qui ont la capacité de s’activer à la simple observation d’un geste ou à l’écoute d’un mot évoquant une action.

Il existerait ainsi un lien direct entre la perception d’une action et l’activation neuronale impliquée dans la motricité. Dès lors, nous pouvons formuler l’hypothèse que la lecture d’un récit de marche ou de la description d’un objet en mouvement stimule le système sensorimoteur et contribue à ce que les patients se réapproprient symboliquement une part de leur corps imaginaire, élaboré à partir de leurs souvenirs et de leurs représentations.

Dans une telle situation, où le corps est contraint à l’immobilité, un récit poétique peut apparaître comme un médium de réinvestissement. Il dynamise, remet en marche la pensée et l’imagerie mentale.

J’entre dans la chambre. J’échange quelques mots avec le patient. Je recueille son consentement. Le patient choisit un récit. J’aménage un silence pour inviter le patient à accueillir les mots. Nos respirations s’accordent. Je commence la lecture.

« J’entends, je vais

Avec le mot Forêt

Avec le bruit des arbres

Qui s’animent et s’agitent

Avec le chant des oiseaux

Qui se lève dans l’aube (…)

Je porte mon regard

À l’intérieur

En moi

Ou

Loin devant

Là où je veux aller

Au vert

Au vent

Dans l’eau et

Dans l’instant » (J. Bucci)

Des mots s’échappent d’un livre.

Des sons s’échappent d’une bouche.

Une fleur s’échappe d’un amoureux.

Une petite fille s’échappe des mots.

Un arbre s’échappe d’une fleur.

Julien Bucci

le 30/05/2025

Bibliographie, dans l’ordre de citation

SIMÉON, J.-P. (2012). La vitamine P : La poésie, pourquoi, pour qui, comment ? Rue du monde.

DORION, H. (2016). Le temps du paysage. Druide.

RODARI, G. (1996). La tête du clou. Lo Païs.

SHAKESPEARE, W. (1597). Roméo et Juliette. Acte II, scène 2. Pléiade.

BUCCI, J. (2025). La rose est (poème inédit).

RILKE, R. (1927). Les roses.

STEIN, G. (2017). Le monde est rond (traduction : Martin Richet). Cambourakis.

PROUST, M. (1923). À la recherche du temps perdu. La prisonnière. Gallimard.

CLAUDEL, P. (1946). L’Œil écoute. Gallimard.

BUCCI, J. (2022). Au vert, au vent, dans l’instant. La Chouette imprévue.

Texte sous licence Creative Commons : CC BY-NC-ND. Attribution obligatoire – Utilisation commerciale interdite – Modification interdite